1. 大都市への極化と個々の都市の盛衰

前編のモデルによる、日本の都市の盛衰を予測した結果について話します。まず、国全体を見渡したときに、各地の都市がどのように成長、あるいは衰退していくのかを俯瞰します。

都市数の変化

図1は、1970年〜2020年の都市数の実現値に加えて、全国の人口について3つのシナリオの下で、2025年〜2200年までの都市数の予測値を描いています。楽観的な高位推計の下では、都市は多く残り、低位推計の下では、より少数の都市が残る予測になっています。100年後の都市の数は、2020年時点の431に対して、中位推計の下で約2/3の269、低位推計の下で約半分の224まで減少する見込みです。

1970年〜2020年の都市数の減少の中には、大都市の平坦化によって、周辺小都市が飲み込まれることで都市の数が減る場合を含んでいます。1 この場合は、小都市のあった場所から人口が消滅するわけではありませんでした。しかし、今後の急速な人口減少の下では、大都市の平坦化は、これまでほど面積の拡大を伴いません。従って、将来に起こる都市数の減少のほとんどは、都市の消滅を意味します。

都市人口分布の変化

図2は、国の総人口が社人研の中位推計に従う場合の、2170年までの都市人口分布の予測です。おおよそべき乗則を維持しながら、分布が沈下していく様子がはっきりと分かります。都市の人口の予測では、べき乗則モデルと時系列モデルをアンサンブルしますが、中位推計の場合は前者の重みの平均値は0.37です(つまり、時系列モデルは平均で0.63)。2 国全体の都市人口分布に直線を当てはめた場合の傾きはおおよそ一定ですが、将来に向かうほど、上位4都市への集中、とりわけ、最大都市である東京と第4位の福岡への人口が集中が明らかです。

図3は、全国の人口が社人研の低位推計に従う場合の、2170年までの都市人口分布の予測です。中位推計の場合との違いは、より多数の小都市が消滅することと、存続する個々の都市の人口も減少することです。

個々の都市の盛衰

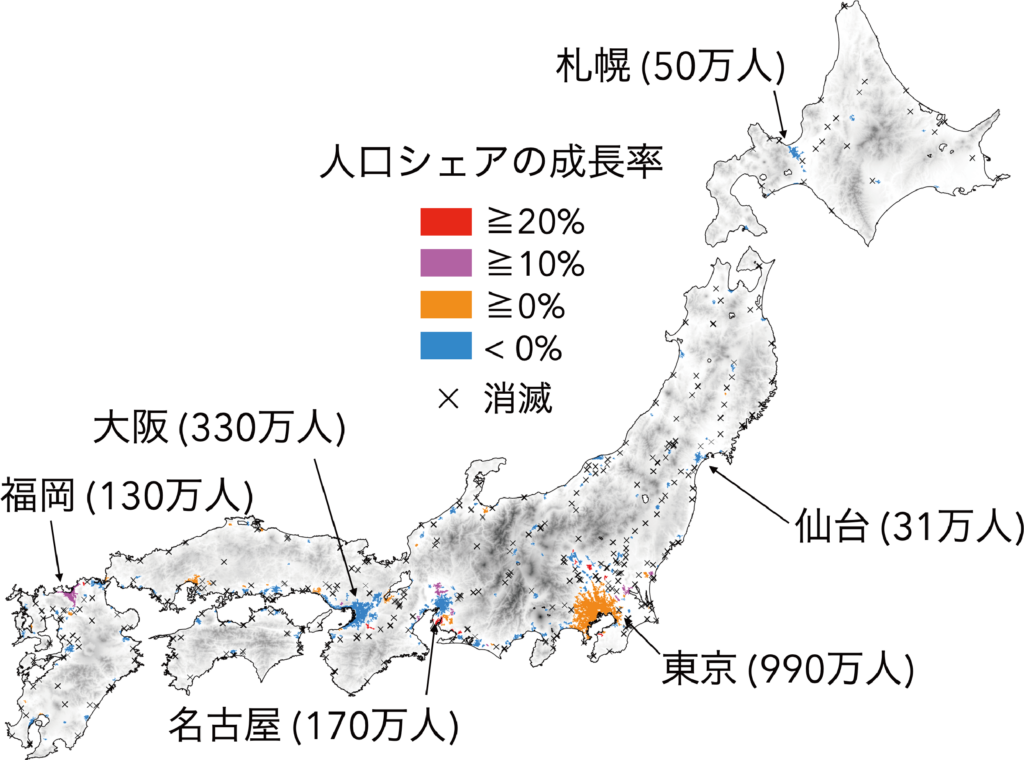

では、過去の個々の都市の盛衰(図4と図5)と、国の総人口が社人研の中位推計に従って減少する場合の、将来の個々の都市の盛衰(図6〜図8)について見てみます。3

図4は1970年〜2000年の30年間に実際に起こった変化を示しています。カラー色の部分が都市で、色分けは、都市の人口シェアの成長率に従っています。赤味が強いほど成長が大きく、青が衰退です。×印は1970年に存在した都市のうち、2000年までに消滅したものです。この30年間は、日本が最も活気があった高度成長期とバブル期を含み、それらに伴って、急速に都市化が進んだ時期です(都市化率は66%から76%に上がりました)。結果として、多くの都市の人口シェアが増加しました。4

図5は、2000年〜2020年、つまり直近の20年の実際の変化を示しています。図4とは異なり、成長する都市と衰退する都市の違いが鮮明になります。東京より東では、東北新幹線沿いと札幌付近を除くと、殆どの都市が衰退傾向に転じます。これは多分に、この地域で先行する高齢化を反映しています。(×印は、2000年に存在した都市のうち、2020年までに消滅したものを示しています。)

一方、東京の西では、大阪が衰退に転じました。新幹線のぞみ号の運行開始が、大阪衰退の引き金になったと考えられます。東京へ(あるいは、より一般的に、大都市へ)の交通アクセスを改善することで、地方が活性化するという考えは、多くの場合、誤解です。大阪は、その人口規模の割に、東京に近づきすぎました。かつては競争相手ではなかった東京の企業との競争にさらされて、大阪では市場から退出したり移転する企業が相次ぎました。交通アクセスが改善することで起こるこのような効果は、ストロー効果と呼ばれたり、大阪が東京の「集積の陰」に入ったと表現されます。5 同様な現象は、中央リニア新幹線の開通後にも起こると思われます。ただ、リニア新幹線の場合は、集積の陰以前に、運行を支える需要を生むだけの人口が残されるかどうかが、先に問題になりそうです。

東海道沿いの東京・名古屋間も、浜松を除いて衰退傾向に転じ、東京の陰に入ったと言えるでしょう。名古屋は、大阪よりもさらに東京に接近していますが、歴史的な経緯で、製造業が極めて強いことが、この都市が例外的に人口規模を維持できている要因だと考えられます。

広島や岡山など中国地方の都市が若干成長傾向にあるのは、都市自身の成長傾向というより、むしろ周辺で消滅した小都市の人口を吸収する効果を反映していると思われます。一方で、福岡の人口シェアの成長は、自身の推進力があることを示唆しています。東京から十分離れつつ、九州という小さくない後背地を持ち、かつ、韓国や中国といった近隣の外国へのアクセスがよいなど、いくつかの利点が重なるのが福岡です。 特に、山陽新幹線のターミナル(終点)であることによる利点は大きいでしょう。交通網の終点であることのメリットは、十分な後背地があってこそです。例えば、西九州新幹線の長崎のように、その先は海であり、後背地が狭い場所では、そのターミナル効果は殆ど見込めません。

さて、ここからが予測された都市の盛衰です。

図6は2020年〜2070年の変化を予測したものです。(×印は、2020年に存在した都市のうち、2070年までに消滅したものを示しています。) 東京の東では、新幹線沿いでも衰退に転じる都市が目立ってきます。東京の西では、浜松が衰退に転じ、東名間はほぼすっぽり東京の陰に含まれます。

図7は、2070年〜2120年の変化を予測したものです。都市の消滅は、東海道・山陽道沿いを外れた地域に集中していることが分かります。(×印は、2020年に存在した都市のうち、2120年までに消滅したものを示しています。) 新幹線網から外れ、かつ、東海道・山陽道を外れた地域の多くでは、10万人規模の都市はほぼ消滅します。東京の東では、新幹線沿いでも都市が消滅し、成長傾向を維持する大都市は、仙台のみとなります。東京の西では、名古屋が衰退に転じ、東京・大阪間が東京の陰に含まれます。一方で、福岡は引き続き人口シェアを大きく伸ばします。

図8は、2120年〜2170年の変化を予測したものです。東京の東では、仙台が衰退に転じ、成長傾向を示す都市はほぼ無くなります。東海道・山陽道沿いでは、おおよそ東京・福岡間全体が衰退に転じます。これは東京の陰だけでなく、「東京と福岡の陰」と呼ぶべき状況です。

予測された個々の都市の盛衰のパターンをまとめると、以下のようになります。日本の人口分布の重心は西日本に移り、西日本の中では、(理論通りに)大都市に向けた極化が進みます。大阪・名古屋は引き続き第2位、第3位の大都市ですが、衰退傾向にあります。代わって福岡が大きく成長する可能性が示されました。東京は最大都市であり続けますが、その100年後の人口規模は現在の半分になる見込みで、既存の住宅やインフラの維持・縮小などに適応する費用は小さくないでしょう。

図5〜図8が示すように、単純に小さい都市から消滅するというわけではなく、地域によって、都市の盛衰は異なります。特に、東京の東での都市の衰退は明らかに他の地域よりも速いと予測されています。先に述べたように、これはこの地域で急速に進む高齢化を反映しています。

図9は、2015年〜2195年の各5年について、個々の都市の5年先の人口成長率と65歳以上人口のシェア(A)、14歳以下人口のシェア(B)の関係を描いています。6 高齢者のシェアが高いほど都市の衰退は速く、高齢者シェアが25%を超えると、人口は減少傾向になります。同様に、14歳以下の人口シェアが高いほど、都市の人口成長率は高く、そのシェアが13%を超えると、人口は増加傾向となります。7

2. 都市内の人口分布の平坦化

都市内の人口分布の変化を見てみましょう。

平均的な変化

図10では、1970年から2020年にかけての都市内の人口分布の実際の変化と、2025年以降、社人研の中位推計に従った国の総人口の減少下での変化が示されています。このグラフの1970年から2020年までのデータは第2話図3と同じです。2025年以降、都市内部の人口分布は過去50年と同様に平坦化する傾向が見られます。具体的には、2120年には2020年比で最高人口密度(つまり都心の人口密度)が平均で23%減少し、平均人口密度が12%減少すると予測されています。一方、全国の人口が減少する中でも、都市の面積は平均で5%増加すると予測されており、8 都市内部の人口分布の明らかな平坦化が起こる見込みです。

図11は、社人研の低位推計に従った国の総人口の減少下での、都市内の人口分布の変化についての予測結果を示しています。平坦化の傾向は中位推計の場合と同様ですが、より大きな人口減少が反映され、人口密度の減少幅も増大しています。

大都市の場合

中位推計・低位推計のどちらの場合も、大都市での人口分布の平坦化が特に顕著です。以下では、5大都市(東京・大阪・名古屋・福岡・札幌)と、仙台の場合について示します。

図12では、東京内部の人口分布を1970年と2020年の実績(AとB)、そして中位推計に基づく2070年と2120年の予測(CとD)、低位推計に基づく2070年と2120年の予測(EとF)を示しています。カラーの部分は都市としての東京を表します。1970年から2020年にかけて、全国の人口が22%増加する一方で、東京の人口は67%増と全国平均を大きく上回りながらも、都心の人口密度は約41,000人/km2から約33,000人/km2と20%減少しています。59筆者らの予測では、2120年には、中位推計では、東京の人口および都心の人口密度が現在の約半分に、低位推計では約1/3にまで減少すると見られています。

図13は大阪の場合を示しています。東京と同様に、平坦化は1970年から2020年で既に始まっています。国の総人口が中位推計に従う場合、100年後には、大阪の人口は現在の39%まで、都心の人口密度は43%まで減少、低位推計の下では、人口が27%まで、都心の人口密度が36%まで減少する見込みです。大阪では、東京よりさらに大幅な人口および人口密度の減少が見込まれます。

図14は名古屋の場合を示しています。平坦化の傾向は東京や大阪と同様です。100年後には、中位推計の下では、名古屋の人口は現在の42%まで、都心の人口密度は45%まで減少、低位推計の下では、人口は29%まで、都心の人口密度は41%まで減少する見込みです。大阪に比べて、縮小の傾向は若干緩やかですが、名古屋でも、東京よりさらに大幅な人口および人口密度の減少が見込まれます。

図15は福岡の場合を示しています。平坦化の傾向は全都市の平均と比べるとより急速ですが、上位3都市と比べると緩やかです。2120年には、中位推計の下では、人口・都心の人口密度ともに現在の66%まで減少、低位推計の下では、人口は46%まで、都心の人口密度は55%まで減少する見込みです。特に、2120年の都心の人口密度は、いずれの推計の下でも、東京よりも高く予測されています。福岡は、大都市の中でも比較的都心の集積が維持されると見込まれる、例外的な都市です。

図16は札幌の場合を示しています。2120年には、中位推計の下では、人口は現在の41%まで、都心の人口密度は44%まで減少、低位推計の下では、人口は29%まで、都心の人口密度は33%まで減少する見込みです。人口減少と低密度化は大幅ですが、低位推定の下でも、東京の東で人口50万人を維持する唯一の都市として、北海道の拠点であり続けると考えられます。

図17は仙台の場合です。2120年には、中位推計の下では、人口は現在の42%まで、都心の人口密度は41%まで減少、低位推計の下では、人口は29%まで、都心の人口密度は31%まで減少する見込みです。減少率では札幌と同様です。仙台は30万〜50万人規模を維持するという予測結果ですが、今日の東北新幹線の利便性を維持することが難しくなれば、人口減少はさらに進むでしょう。

地価の変化

都市内部の人口分布が平坦化すれば、当然地価は下がります。人口密度が高いほど、限られた土地への需要が高まるので、地価と人口の地理的分布は高い相関を持ちます。従って、人口分布が分かれば、地価分布の予測が可能です。筆者らは、1985年〜2020年間の1年ごとの公示地価のデータを用いて、9 地価評価地点の公示地価と、評価地点を含む1kmメッシュの人口、および、隣接メッシュの平均人口密度に加え、評価地点の標高と緯度経度情報の関係を統計モデルによって推定しました。緯度経度情報は、直接観察できない地点固有のばらつきの要因を捉えるために導入しています(例えば気候など)。推定されたモデルに、各1kmメッシュの予測された将来の人口と、その隣接メッシュの平均人口を使って、そのメッシュの将来の地価の予測値を得ました。

図18は、全国、全都市、大阪と名古屋、東京に分けて、それぞれの総地価額の変化の予測を示しています。ただし、都市内の総地価額を異時点間で比較するために、個々の都市の地理的範囲は2020年時点で固定しています。また、2020年の総地価額を1としてグラフを描いています。

国の総人口の中位推計の予測下では、100年後の総地価額は、全国で75%まで、全都市で65%まで減少します。全国より全都市での減少幅が大きいのは、都市内の人口分布が平坦化するためです。平坦化は大都市ほど顕著に起こるため、予測では、大阪と名古屋では63%、東京では61%まで地価が下がります。

図19に示すように、国の総人口の低位推計の予測下では、都市での地価下落幅はさらに大きくなる見込みです。

3. 地方都市の衰退

東海道・山陽道から外れた地方では、顕著に都市が消滅していくことが予測されています。図20は秋田県内に存在する都市について、1970年と2020年の実績(AとB)と、2070年と2120年の予測(C〜F)を示しています。1970年から2020年の秋田の成長の背景には、秋田新幹線の開通があります。10 福岡ほどではありませんが、ターミナル効果が働いたと解釈できます。しかし、最近は衰退傾向にあり、人口の中位推計の下では、2120年に県内に残る都市は3都市まで減少し(D)、最大の秋田の人口は10万人を下回ると予測されています。さらに、低位推計では、2120年に県内に残る都市は秋田のみとなる見込みです(F)。

図21に示す岩手県の場合、2020年までは旧奥羽街道沿いと海岸線に都市が集中していました(AとB)。今後は、まず海岸線の都市が消滅し、次に街道沿い、つまり東北新幹線沿いの都市も数を減らしていく見込みです(C〜F)。人口の中位・低位推計の下での予測では、2120年時点の盛岡は10万人前後の規模を保っています。しかしこれは、2120年の人口で、東北新幹線が維持される前提です。少なくとも現在の運行頻度を維持することは困難と思われますので、筆者らの予測が、盛岡の人口減少を過小評価している可能性があります。実際には、より厳しい状況となるでしょう。同様のことは秋田にも言えます。

交通網の幹線から離れた地方で100年後にも存続する都市は、歴史的な遺産を持つ特殊な例や、県庁所在地としての都市が主です。島根県(図22)や高知県(図23)がその代表例です。ただし、これら県庁所在地に位置する都市の人口は公務関係者が多く、自律的な集積とは言い難い状況です。そのため、筆者らの予測は、これらの都市について人口減少を過小評価している可能性があります。

4. これから都市・地域で起こること、取るべき対策

以上の予測結果は、100年後にどのようなことが都市・地域で起こると示唆しているでしょうか。大きな傾向として3つ考えられます:(1) 東海道・山陽道から外れた地方で、都市の殆どが消滅する。(2) 大都市の内部で、都心の人口密度が半減以上になる大幅な人口分布の平坦化が起こる。(3) 人口分布の重心が西日本に移り、東京と福岡を中心とした経済に移行する。特に、東京と福岡以外は大都市でも人口が急速に縮小する。

以下では、それぞれの点について、政策的な示唆を述べます。

(1) 地方の「衰退」とその対策

地域の「拠点都市」として、10万人以上と50万人以上の都市の分布を見てみましょう。図24は、2020年時点の分布です。黄色の丸が拠点都市の位置を示していて、色分けされた地域は、拠点都市についてのボロノイ分割、つまり、各地点を最も距離が近い拠点都市に割り当てて得た地域分割です。拠点都市を含む領域が、その拠点都市の後背地を近似していると考えられます。

2020年には、10万都市は83あり、50万都市は21あります(図中括弧内の数字が各規模の拠点都市の数です)。拠点都市は、東海道・山陽道沿いに比較的集中しているものの、特に10万都市は、それ以外の地域を含む比較的広範囲に分布しています。

国の総人口の中位推計の下では、2120年には、10万都市は49に、50万都市は11に減ると予測されています。図25が示すように、拠点都市は、東海道・山陽道沿いにより集中します。特に、山陰には10万都市は残らず、東北・北海道でも大幅に減少する見込みです。

図26が示すように、低位推計の下では、拠点都市は、より鮮明に東海道・山陽道沿いに集中することが予測されています。中位推計・低位推計のいずれの場合でも、2120年時点で、東北・上越・北陸新幹線を、現状に近い利便性で維持することは困難でしょう。学習データには、そこまでインフラの維持が困難になる状況が含まれていませんので、それは予測にも反映されません。従って、東海道・山陽道を外れた地域で、特に、現在、新幹線などの公共高速交通網の利便性を享受している地域において、実際に起こる都市の衰退は、筆者らの予測が示すよりも顕著なものになる可能性が大きいと思われます。

このような地方の人口減少に抗う政策として大きいものが2つあります。コンパクトシティ政策と地方創生政策です。以下、順に考察します。

コンパクトシティ政策

コンパクトシティ政策は、人口減少が進み過疎化した市街地を、都心周辺にまとめることにより、集積による利便性を高め、都市としての持続可能性を維持することを目的としています。現在、コンパクトシティ政策は、全国703の市町村(2023年12月31日現在)で具体的な取り組みが進められています。11 市町村の存続可能性の人口しきい値として、10万人がしばしば目安とされます。12 しかし、人口集積単位で見れば、10万都市は現時点ですでに83しかなく、2120年には約半数近くまで減る見込みです。とても703の都市集積を残すことは不可能でしょう。都市として残す地域と縮小を支援する地域を明確に分け、実現可能な政策を設計する必要があります。その場合には、個別の都市や地域だけを見るのではなく、図24〜図26のように、国レベルで、持続可能な拠点都市を、系統的に検出する必要があります。図25・26は、今後持続し得る拠点都市の候補を示しています。

コンパクトシティ政策に対して、経済集積理論からのもう1つ重要な示唆があります。個々の都市機能や世帯・企業などの経済主体の立地をコンパクトに集めるというこの政策は、世帯や企業の動機とは逆の方向に立地を促す政策である点で、実現しにくいことです。経済主体は、集積による利便性を求めて都市に集まりますが、輸送・通信費用が低下すると、都市の内部では近接して立地する必要性も低下し、郊外に向かって分散する傾向があります。だからこそ、コンパクトシティ政策が機能するためには、総花的ではなく、将来の持続可能性が期待できる都市を選択し、強い意志を持って政策を実施する必要があります。どの程度のコンパクト化が最善なのか、厳密には分からないですが、ある程度の都市機能を集中・集約させることには、メリットがあると思われます。

地方創生政策

現状の地方創生政策の多くは、地域の人口を維持することを目標にしています。しかし、世帯や企業は、これまでの傾向を踏まえれば、今後も都市集積を志向します。人口が減少し、輸送・通信費用が減少する中では、予測が示すように、より少数の大都市に人口は集中していきます。特に東海道・山陽道から外れた地域では、10万規模の都市を維持することすら困難になるでしょう。では、そのような地方に希望はないでしょうか。わたしは十分にあると考えています。都市が消滅するという意味では、地方は「衰退」するでしょう。しかし、見方を変えれば、「都市の衰退」は「地域の衰退」を意味しているわけではありません。

特に自然資源が豊かな地方では、都市や都会を志向する強い理由はないと考えます。地方の1次産業では、労働者の高齢化と人手不足が問題になっていますが、十分に利潤が得られれば、自然に人気がでるでしょう。日本は、自然資源に恵まれ、農業に適した地域を多く持っています。今こそ、大規模化やスマート化を国を上げて支援して、利潤を上げられる1次産業を志向するべきではないでしょうか。すでに、窪田新之助氏と山口亮子氏が、その方向性で様々な成功事例を紹介し、残された問題を明らかにしています。13

地域が1次産業に特化した場合でも、物流や人流の拠点としての都市は必要でしょう。しかしそれは、「増田レポート」で提案されたような、「若者に魅力のある地域拠点都市を中心とした集積構造」ではなく、あくまで物流・人流のための機能的な拠点都市であるべきでしょう。都市自体の魅力を高めるより、その背後にある地域の伝統・文化や自然資源を活かすための、拠点としての都市を志向するべきだと考えます。若者に魅力のある、都会的で多様なモノやサービスを供給する都市を作るには、それなりの規模が必要で、地方ではそれは不可能に近いです。若者がそれを求めるならば、迷わず、東京や福岡などの都市を選んで住むでしょう。地方では、それとは違う魅力を志向すべきでしょう。大勢を惹きつける必要はありませんし、地方に定住するのではなく、都会と田舎を行き来するライフスタイルもあり得ます。

東海道・山陽道沿いの小都市を始め、比較的大都市にアクセスがよい地方では、市街化が進み、1次産業に適さない地域も多くあります。その場合は、高度成長期にそうであったように、交通の利便性と余裕が出た広大な土地を活かした、製造業の復活もあり得ます。熊本のTSMCや仙台のPSMCなどの半導体工場の立地が典型的です。また、大胆な発想の転換で、北九州のように、交通・運輸の要衝でありながら衰退傾向にある都市に、光を見出すことは可能だと考えます。

(2) 都市の低密度化とその対策

都市内の人口密度が大幅に下がる点については、将来を見据えた住宅・オフィス供給の規制が必要と思われます。東京や大阪では今もタワーマンションが次々に建設され、地方の小都市の駅前でもタワーマンションの建設が続いています。しかし、急速な人口減少の下で、しかも、集積の経済を享受するために、かつてほど高い人口密度を必要としないであろう今後、本当に高層化しないと収容できないほどの集積が続くでしょうか。筆者らの予測では、比較的楽観的な中位推計の下でさえ、東京の都心の人口密度は半減しますし、大阪では4割近くまで減少します。高層マンションやオフィスビルは、人や企業が去っても残ります。それらが負の遺産にならないよう、低密度化に沿った、低層住宅へのシフトが必要であると考えます。

特に東京は、これまで、その集積の魅力が故に過密な状態が続き、災害に脆弱な地域でも企業や世帯の立地が進みました。しかし、今後土地に余裕が出てこれば、防災・減災を意図したゾーニングを行い、災害に対して頑健な都市を目指すべきでしょう。

(3) 大都市の衰退とその対策

東京と福岡に対して、他の大都市は相対的に縮小する傾向について、今回の予測モデルに組み込まれていないしくみが作動する可能性があります。都市の住宅やインフラは耐久性があるので、住民が都市から転出しても残り続けます。筆者らの予測モデルは、住宅やインフラの耐久性がもたらす効果を考慮に入れていません。図27は、アメリカの旧重工業地帯(通称ラストベルト)の大都市デトロイトなどの衰退に伴って起こり、社会問題化した悪循環を示しています。

大都市で産業が衰退し、企業が退出を始め、住民が転出しても、住宅・オフィスやインフラは残るため、地価・地代は下落します。そこに低所得層が転入するため、人口はゆっくりとしか減少しません。住民に占める低所得層のシェアが大きくなるにつれて治安が悪化すれば、高所得層を中心に退出が進み、住民の低所得化と治安の悪化を繰り返す悪循環が生まれます。このような悪循環は、日本の大都市でも、起こり得ます。

東京や大阪で進む鉄道の延伸や都心の再開発は、多分に、根拠のない将来の人口増加の希望を反映したものではないでしょうか。それはあくまで希望であり、明らかな人口減少の傾向を踏まえれば、東京を含めて、今後の大都市で必要なのは、拡張ではなく、「スムーズな縮小」でしょう。100年後、東京は人口シェアを伸ばしますと予測されていますが、既に述べたように、大都市の人口や人口密度は半減する見込みです。大阪ではさらに厳しい状況です。住宅・オフィスビルの供給や、鉄道などの都市インフラの整備は、将来の縮小を見据えて、過剰供給にならないよう制御していく必要があります。都市の縮小に応じて、身の丈にあった住宅・オフィススペースの供給と都市インフラの水準を維持することが、都市の持続可能性の鍵となるでしょう。現在、東京のような大きな都市は世界にありませんし、大阪はニューヨークと同じ規模です。筆者らが予測する100年後も、世界的には十分に大都市です。今は、これらの巨大都市を上手に縮小して、住みよく仕事をしやすい、よい街に変えるチャンスです。

5. 予測が外れる可能性とそのわけ

今回の分析では、1970年から2020年までの国勢調査地域メッシュ統計と、社人研による国の総人口の将来推計(2025年〜2120年)を使って、将来の都市毎の人口および都市内部の人口分布の予測を行いました。この予測結果は、第3話で説明した事実再現性の高い経済集積理論に基づく変化の種類と方向を示しており、一定の信頼性を持っています。ただし、量的な予測には大きな誤差が生じる可能性も考慮する必要があります。

都市間の人口分布の変化

今回の予測では、国レベルでの極化現象を過小評価している可能性があります。その背景には2つの要因が考えられます。

その1つは、都市レベルのモデル推定において、国レベルの秩序を反映するべき乗則モデルと、個々の都市の成長の要因を捉える時系列モデルを、各都市の人口の予測精度に基づいて対等に評価していることです。この場合、べき乗則モデルが過小評価される傾向が生じます。図2・3が示す2020年〜2170年の都市人口分布の傾きの変化(大都市への極化)は、1970年〜2020年の変化と比べてかなり緩やかであることが、それを示唆しています。つまり、今回の予測は、大都市への極化を過小評価している可能性があります。べき乗則モデルの重みの設定については、さらに検討する余地があります。

もう1つ、国レベルの極化を過小評価している可能性が疑われる理由は、100年後の東京の人口と都心の人口密度が、現在に比べて50%減、地価も東京全体で40%下がると大幅な下落が予想されていることです。そこまで東京が縮小すれば、その時点で、東京には十分なスペースが生まれ、大阪や名古屋など、地方の大都市から東京に人を集めれば、かつての東京のように、膨大な集積の経済を実現できる可能性が出てきます。特に、地価が40%も下がるような顕著な変化を前にして、人々や企業がそれをただ傍観するとは考えにくく、よって、東京へは予測より大規模な転入が起こる可能性があります。これが実際に起これば、他の大都市はさらなる縮小を余儀なくされ、予測よりも大幅に東京一極集中が進むことになります。今回の予測モデルでは、専門的な言葉遣いをすれば、世帯や企業などミクロな経済主体の意思決定は省いて、都市や国レベルの挙動を過去のデータから学習し、将来を予測しています。ミクロな経済主体の意思決定を含まないこのようなモデルでは、学習データにはない大きな変化が起こった場合の変化を正確に予測できない可能性があります。このような可能性の検討には、世帯や企業レベルの意思決定を積み上げた仮想経済の下での構造モデル分析が必要になります。

都市内の人口分布の変化

都市内の人口分布の変化についても留意すべき点があります。都市レベルでは、べき乗則という、都市よりも上位の地域レベル(つまり国レベル)で成り立つ秩序があります。一方で、1kmメッシュレベルでは、その上位の都市レベルで満たされるべき明確な制約がありません。そのため、べき乗則に基づいて、個々の都市の人口変化を制約するように、1kmメッシュの人口変化を明示的に制約する方法がありません。そのため、1kmメッシュ人口の変化の量については、過去50年のデータだけが頼りです。この場合、予測された変化の量は、選択するモデルや、予測の手続き上の仮定に強く依存します。予測結果を解釈する際には、その点を考慮する必要があります。採用するモデルの選択や予測に関わる仮定を変更した場合に、結果がどの程度変化するか、検証を行う必要があります。

大震災の可能性

近い将来、南海トラフ地震が高い確率で起こると予測されています。今回の都市盛衰の予測にその影響は含んでいません。しかし、結論から言えば、100年単位の予測では、基本的な都市盛衰の傾向が地震によって大きく変化することはないと考えます。特に、東京が大きな被害を受けたとして、最大都市が別の位置に移るようなことは考えにくいです。1923年の関東大震災や、1945年の東京大空襲のあと、当時の東京市が、震災前、空襲前の人口を回復するまでに約10年かかっていますが、逆に10年しかかかっていません。14 しかも、いずれの場合も、東京は以前より強靭で巨大な都市として蘇っています。それは、今後の人口減少下でも同様でしょう。広大な平野、これまでに築いた超大なインフラは、無かったことにはならないし、土地の所有権も残りますので、復興は急速に行われるでしょう。一方で、地方が被災する場合は、震災をきっかけに人口減少に拍車がかかる可能性は大きいと思われます。ただ、その場合にも言えることは、都市間の人口分布や、大小都市の地理的な分布の変化の傾向は、大きくは変わらないということです。都市を椅子取りゲームの椅子と捉えるならば、震災など大きな外的要因で変わるのは、椅子の数ではなく、それらの位置です。そして、歴史は、東京のような「大きな椅子」は、一旦位置が決まるとそう簡単には動かないし、そう簡単には無くならないことを示唆しています。15

6. 予測の精緻化に向けて

今回の話で紹介した都市盛衰の予測は、1kmメッシュ毎の総人口を用いたシンプルなものでした。後編第5節で議論したように、予測精度については課題があります。しかし、変化の種類や方向については、事実再現性が高い理論に沿った予測結果が得られていることから、将来の都市・地域の姿を予見する上で一定の指針になると考えます。また、予測は明確な手続きに従って行われていますので、必要に応じて手続きを改良していくことが可能です。

次回は、年齢層別の地理的人口分布データを使った、今回の予測結果を補完する分析を紹介する予定です。これにより、少子化・高齢化の傾向の地域差と、都市盛衰をより直接的に関係づけられます。また、後編第5節で議論した内容の検討結果も含む予定です。

- 第2話で紹介した岐阜県の大垣が、小都市が大都市の平坦化により飲み込まれる例です。 ↩︎

- ただし、個々の都市の時系列モデルも、都市がべき乗則の影響下にあることを反映していますので、この0.37という値が、べき乗則の影響のすべてを表しているわけではなく、実際はより大きなシェアになるはずです。時系列モデルのみを用いても、将来の都市人口分布が大きくべき乗則から逸脱することはありません。それにも関わらず、べき乗則モデルを用いるメリットは、べき乗則モデルが、個々の都市の人口の成長過程を、具体的な時系列モデルに依存しない秩序により制約することができる点です。これにより、特定の時系列モデルを採用することに拠って生じる、モデル特有の予測バイアスを、緩和する効果を期待できます。 ↩︎

- 低位推計の下での地図も図6〜図8と似たものになります。大きな違いは、より多くの小都市が消滅することです。 ↩︎

- この30年は、高度成長期より脱工業化の時期を長く含みますので、脱工業化に適応しなかった(すればよいわけでもありませんが)、北九州や静岡は衰退に転じています。 ↩︎

- 大阪の衰退の背景では、第2話3節で話した、国レベルでの大都市への集中のしくみが作動していると解釈できます。 ↩︎

- 社人研により、「日本の地域別将来推計人口」(2023年推計)として公表されている、市町村の年齢層別人口推計データに基づきます。このデータは、各市町村の年齢層別人口(14歳以下, 15〜64歳, 65歳以上)について、2015年と2020年の実績値と、2025年〜2050年の予測値を含みます。筆者らは、まず、このデータを2200年まで外挿しました。次に、各1kmメッシュ人口の年齢層別シェアが、そのメッシュが含まれる市町村における年齢層別シェアと等しいと仮定して、2015年〜2200年について(5年毎)、各1kmメッシュについて年齢層別人口シェアを求め、中位推計の下で予測した1kmメッシュおよび都市レベルの人口を合わせて、各1kmメッシュ・都市の年齢層別人口を算出しました。 ↩︎

- 社人研による市町村単位の年齢層別人口予測データの背景にある市町村間の人口移動の仮定は、筆者らの理論と整合しません。また、事実再現性のある理論に依拠した予測でもありません。筆者と村上大輔氏による、年齢層別のデータを用いた予測は次回以降のコラムで示す予定です。 ↩︎

- 都市の面積の平均値の増加は、平坦化による面積の拡大というより、国レベルの大都市への集中を反映しています。大都市が残り小都市が減ることで、面積が平均的に増加している部分があります。 ↩︎

- 公示地価のデータは、国土交通省より、国土数値情報ダウンロードのウェブサイトから入手できます。 ↩︎

- 秋田付近の1970年の1kmメッシュ人口については、総務省の元データに欠損があったことが判明しました。図10Aに、都市としての秋田が存在していないのはこの欠損によります。2025年以降の予測には大きな影響はありません。秋田については、近日中に1975年の地図に差し替えます。 ↩︎

- コンパクトシティ政策の実施市町村とは、「立地適正化計画」について具体的な取組みを行っている市町村のことを意味します。国土交通省のウェブサイトにて情報が公開されています。 ↩︎

- 例えば、国土交通白書(2012年)にて、2017年から2022年の市町村の人口の増減の傾向について、人口が10万人以上30万人未満の市町村の平均人口が横ばいであるのに対して、人口が10万人を下回る市町村の平均人口は減少傾向にあるとしています。これらの分析を根拠として、市町村の生活インフラの維持に必要な最小人口規模が約10万人と認識されています。 ↩︎

- 例えば、二人による共著 「人口減少時代の農業と食」(ちくま新書, 2023年)では、大規模化、AI・ロボットを用いたスマート化や経営方法の工夫など、最近の様々な成功事例を紹介しています。また、大規模化が不可能で、経営効率面で不利であっても、地域の伝統文化と不可分な小規模農村の存続には一定の価値を見出すことができます (参考文献としては、例えば、小田切徳美「農山村は消滅しない」 岩波新書, 2014年)。都市が消滅する地方のあり方については様々な課題がありますが、希望はあると考えています。 ↩︎

- 東京都政策企画室の資料参照。 ↩︎

- 大都市の位置が変わる例はめずらしいのですが、Michaels & Rauchi (2018)による論文では、中世のイギリスでそのようなことが起こったことを実証しています。彼らの研究によれば、今日のイギリスとフランスの、それぞれの最大20都市のうちローマ帝国時代から残る都市は、イギリスで2つ(ロンドンとレスター)、フランスで16だそうです。イギリスは、5世紀末に西ローマ帝国の支配下から外れたあと戦国期に突入し、ローマ帝国時代に形成された都市が壊滅状態になりました。この間に水運技術が進歩し、道路網上の交通の要衝として形成されたローマ帝国時代の都市は消え、河岸・海岸に新しい都市(リバプールやブリストルなど)が形成されました。一方で、フランスでは、ローマ帝国消滅前後でイギリスで起こったような混乱期はありませんでした。そのため、輸送の技術の変化によってかつての交通の利便性を失ったにも関わらず、ローマ帝国時代に形成された多くの都市が存続しました。このように、一度集積が形成されると、自身の集積の経済により、形成当初の地の利が消滅した後も集積を維持し得るしくみのことを、集積の「ロックイン効果」と呼びます。イギリスの場合のように、震災や戦災によって都市が壊滅状態になったときに、都市形成の決め手になる地の利が変化するようなことがあれば、大都市の位置は変化し得るのです。しかし、今日の東京に関しては、そのような状況は考えにくいと考えます。 ↩︎